Deux « décades » après sa sortie, court retour sur le chef-d’œuvre du réellement regretté George Michael.

A thing of beauty is a joy for ever:

Its loveliness increases; it will never

Pass into nothingness; but still will keep

A bower quiet for us, and a sleep

Full of sweet dreams, and health, and quiet breathing.

Keats, Endymion

Plus âgé, affirme le titre du disque, quand la chanson éponyme interroge : Don’t you think I’m looking older ? En 1996, George Michael atteint l’âge christique de trente-trois ans et sort d’un procès avec Sony, arrangé à l’amiable, rassurons-nous, dans le sillage de l’insuccès commercial relatif, par rapport à Faith (1987), de Listen Without Prejudice, Vol. 1(1990). Dix années après le dernier albumde Wham !, Music from the Edge of Heaven, dont l’intitulé céleste pourrait significativement servir à définir celui abordé d’aujourd’hui, il obtient un nouveau contrat chez Virgin au Royaume-Uni, DreamWorks aux États-Unis, Canada inclus, et entreprend, notamment, de rendre hommage, sans comingout intempestif, certes, malgré un look implicitement gay, in a way, dixit l’intéressé, à Anselmo Feleppa, son compagnon perdu en 1993, l’une des nombreuses victimes, pas seulement homosexuelles, du SIDA, puisque la « salvatrice » trithérapie ne se généralisera qu’autour de la décennie suivante. Older, conçu en trois ans, se voit dédié, outre l’amoureux enterré, à un second Brésilien, le légendaire Antonio Carlos Jobim, trépassé, lui, en 1994. L’auteur-compositeur-interprète joue les instrumentistes, les arrangeurs, enrôle pour deux morceaux les paroliers (également aux claviers) Jon Douglas (Spinning the Wheel + producteur associé) et David Austin (You Have Been Loved), s’entoure du saxophoniste ténor Andy Hamilton et du trompettiste Steve Sidwell, sample Forget Me Nots de la féminine Patrice Rushen (sur Fastlove) et, last but not least, produit l’opus, également disponible en décembre 1997 dans une double édition « limitée », Older & Upper, augmentée de faces B, de remixes, de clips, via sa société malicieusement nommée Ægean, clin d’œil à la mer entre la Grèce et la Turquie, co-créée avec Andros Georgiou, un ami d’enfance.

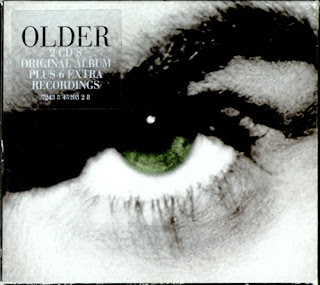

Promu à la BBC puis, en version acoustique, très soul, lors d’une session de l’émission MTV Unplugged, reconnu principalement en Europe et son auteur primé grâce à ses lyrics aux Ivor Novello Awards britanniques, l’allant disons publicitaire de l’ouvrage se voit stoppé net par le décès de sa mère, d’un cancer, en février 1997 ; à ce jour, apparemment, huit millions d’auditeurs le possèdent à demeure, tel votre serviteur. Older, disque de, sur, et presque appelant le deuil, constitue le pivot d’une brève discographie solo étalée sur dix-sept ans, de 1987 à 2004, étoffée d’à peine cinq items, et même si l’on trouve encore de très belles choses dans l’ultime Patience, au-delà du satirique Shoot the Dog, sans doute la chanson préférée de George W. Bush et Tony Blair, alors que Songs from the Last Century (1999) reprenait façon jazz des standards de Sting, Bono, Johnny Mercer, Dimitri Tiomkin, Lorenz Hart & Richard Rodgers ou Cole Porter, parmi d’autres, il demeure un sommet en soi, un acte de foi et une victoire tout sauf illusoire remportée sur la mort, sur toutes les morts, y compris, bien sûr, la sienne, survenue mystérieusement, comme chacun sait, en décembre dernier. « Disque de la maturité », en effet, pour une fois l’expression paresseuse ne ment pas, Older dure cinquante-huit minutes et comprend onze plages, la dernière, Free, instrumentale, à la saveur orientale, à lire, à écouter, en récapitulatif de ce qui précède, à l’instar d’un résumé sonore ouvert sur l’ailleurs, d’une carrière et d’une terre, conclue par une déclaration chuchotée, l’aveu généreux d’une clarté à partager : « Feels good to be free ». Sur la pochette, une photographie retouchée, radoucie, de Brad Branson, au noir et blanc à la Harcourt, le chanteur arbore un bouc et un regard délicieusement méphistophéliques, le visage un peu ridé, un peu creusé, à moitié plongé dans les ténèbres, la partie gauche, côté sinistrement connoté, angéliquement apparent, au sein de laquelle brille un œil vert nous avisant au présent et d’outre-tombe, relecture mutine de sa rime hugolienne attribuée à la victime biblique de Caïn.

La « messe » musicale débute par le séraphique Jesus to a Child, chant d’amour au disparu, célébration de sa présence pérenne, surtout dans les moments de solitude, de déréliction. Une voix à la fois proche et lointaine, notez le discret effet de réverbération à la limite de la résonance ecclésiastique, charnelle, éthérée, en écho à la dichotomie graphique et symbolique du clair-obscur décrit supra, transfigure, ne vous offusquez pas qu’un athée emploie à dessein un tel vocabulaire religieux, l’élégante simplicité précise des paroles. L’amant(e), selon votre orientation sexuelle et sentimentale, neutralité magnanime permise par l’indécision du pronom personnel youet des participes passés dépourvus d’accord sexué, devient un avatar du « messie », si doux et à l’aise avec les enfants venus à lui gentiment, volontairement, « honni soit qui mal y pense » à notre ère d’hystérie pédophile. La beauté de la mélodie s’offre d’entrée, portée par une guitare habile et dépouillée, met en relief un « pont » poignant consacré à la substitution identitaire, amoureuse, au souvenir devenu essence. Fastlove fait l’éloge expressde l’amour rapide, purement « physique et sans issue », rajouterait Gainsbourg, baume pour les sens et le cœur encore souffrant de l’absence de l’être cher ou chéri, fausse contradiction qui s’amuse avec les contraires, se lever, se baisser, de nuit, au soleil, éducation contre conversation en passant par affirmation. Au passage, celui qui refuse d’être étiqueté « Mr. Right » semble prendre ses distances avec la parentalité, hétéro ou homo, et conclut par un œcuménisme des corps, entremêlés, dans l’habitacle d’une BMW !, en une seule et même religion adulte, ludique, étrangère à la stupidité, à la cupidité des besoins mesquins, tout ceci scandé sur un beat de R’n’B irrésistible, assorti d’un fin chœur féminin.

Arrive Older, chant de désamour et de désillusion, à la mélodie somptueuse, vénéneuse, à la trompette de « film noir » à la Bogart, chanson de négation – I’m not the man that you want– et d’émancipation, de bénéfique transformation. Ici, vieillir équivaut à changer en mieux, à mûrir, à refuser les vieux combats d’autrefois, à suivre une autre route, empreinte d’une sagesse blessée, résiliente, direction à l’unisson de l’album lui-même. Sur un rythme de syncope psychotrope, de chaloupe urbaine ou, pourquoi pas, marocaine, Spinning the Wheelévoque les nuits d’insomnie d’un amant esseulé, son comparse, parti froisser d’autres draps, d’autres sensibilités, faisant tourner la roue, de la torture à la Conan le Barbare, de l’incertitude dangereuse, voire létale, en ces heures de sexualité risquée, mais, heureusement, « la roue tourne », et « l’esclave de l’amour », susurrerait Bryan Ferry, se révolte, dit enfin stop. It Doesn’t Really Matter, chanson douce-amère énoncée sotto voce, paraphe la séparation des amants, prône avec désinvolture et blessure que tout cela, finalement, ne compte pas tant, que le mur paternel ne put être renversé, que le patronyme changé n’empêche pas de croiser de vieilles connaissances en forme de réminiscences, qu’il faut apprendre à vivre avec la honte, la douleur, sans plus se soucier d’un passé impossible à conjurer, à regarder de dos, en Orphée pétrifié. Reposant sur un motif de neuf notes exécutées avec une sorte de cithare numérique, The Strangest Thingélabore une élégie de l’aveuglement volontaire, la présence d’un menteur en esprit et d’un voleur au lit, au risque d’y perdre son âme, de demander, d’une voix haut perchée, encore une fois, de l’amour à faire, à recevoir, d’exiger doucement d’être soigné par le crime d’autrui, de l’élu que l’on ne reconnaît plus.

![]()

![]()

To Be Forgiven, la pièce la plus influencée par le style de la bossa nova, déploie la métaphore filée d’une rivière du désir, du pire. Le chanteur veut être sauvé de lui-même, sollicite le pardon, la libération, de l’enfant d’hier, de ce moi maintenant méconnaissable et continue à plonger dans sa propre obscurité, enlacé par une phrase gracile, obsédante, comme issue de L’Après-midi d’un faune transposé depuis Mallarmé par Debussy. Mais comment être absous quand on ignore la cause de son péché ? Entamé en reprise du magnifique What’s Going On de Marvin Gaye, que George Michael, évidemment, connaissait, admirait, faux live avec bruits de conversations, de libations, d’applaudissements, Move On appelle au mouvement, à l’élan, au changement de saison après le long hiver, au réveil après la fête crue éternelle. Au jeu hasardeux de la vie et des amours, on perd un peu toujours, on voit des choses que l’on ne voulait pas, on se voit secouru par un ange miséricordieux. L’entraînant chant de renaissance festive se clôt sur un espoir et une promesse : « I’m gonna be lucky in love someday ». Avec Star People, pareille à une réponse à Freedom, la personade George Michael se démasque, pour ainsi dire, se démarque de toutes ces étoiles mortes encombrant notre modernité médiatique. Il ne leur ressemble pas, pas totalement, il ne se compte pas parmi elles, eux, ensemble de névrosés aux billets verts propres à ravir les disciples freudiens, entre rêve, de gloire dérisoire, et cauchemar, « climatisé » si l’on en croit Henry Miller. Du reste, qui se soucie sincèrement de leurs petits tracas, du moment qu’ils paient le loyer ?

Plus sérieusement, sur quoi se bâtit, de quoi se nourrit une véritable étoile ? Harcèlement, en classe, désagréments, familiaux ? Et, surtout, de quel prix faut-il payer cette doublement chère, fondamentalement éphémère, notoriété ? Older atteint son inoubliable acmé avec le bouleversant You Have Been Loved, le titre le plus autobiographique, narratif et introspectif de l’album. Une femme et un homme, la mère et l’amant, se rendent sur la tombe du défunt pour la fleurir. Elle passe devant son école inchangée, elle repense aux batailles pour lui donner le jour, elle aima cet homme durant toute sa brève vie à lui et pourtant l’enfant devenu grand disparaît dans ses bras, en dépit des prières paumes jointes. La cruauté du monde ne nous épargne rien, il existe tant à perdre, tant à savoir sans le vouloir. Elle s’adresse dans sa tête au fils qu’il lui reste, le premier emporté par Dieu, qu’il ne faut pas croire mort. La « chair de sa chair », à présent évanouie, paraît caresser son regard, le purifier avec un duvet d’ailes d’anges, à faire pleurer les diables eux-mêmes. Elle parviendrait presque à se convaincre que tout va bien, tandis qu’elle cherche en vain les raisons de son crime. L’artiste ne se limite pas à reformuler la pietàtraditionnelle, à incarner, donner voix et corps à sa materdolorosacontemporaine, il redevient homme dans les dernières paroles, solitaire, sans descendance, pas sans espérance, incite l’absent à être fervent, lui recommande de prendre soin de lui. « Tu as été aimé », cela rien ne peut le contredire, et cela devrait suffire, à vivre, à respirer, à chanter, à se réjouir par-delà la douleur incompréhensible, insupportable, apaisée. L’amour existe, martelait, de manière rageusement ironique, Maurice Pialat.

Avec You Have Been Loved, George Michael le « prend au mot », dispense en viatique à toutes nos questions sans réponses l’amour d’une mère, d’un ami-amant, d’un frère par procuration, au sens le plus profane et sacré du terme. La délicatesse extrême du thème musical, exposée dès les premières secondes, la dimension d’apesanteur, de dédoublement, quasiment astral, dans laquelle baigne le morceau, n’en finissent pas de subjuguer, remuer, interroger sur les pouvoirs de la musique dite, avec une condescendance certaine, populaire, sur sa capacité à friser le sublime, au Brésil ou en Angleterre. Quant à Free, on le disait, il prend congé avec originalité, énergie, un tempo alerte dissous dans l’aveu d’une liberté regagnée. On s’en aperçoit, Older mérite grandement sa découverte, sa redécouverte, disque suprême, sensuel et spirituel, subjectif et collectif, à ranger au côté de Getz/Gilberto (1964) de Stan et João, de Pet Sounds (1966) de Brian Wilson et des Beach Boys, de What’s Going On (1971) de Marvin Gaye, de Berlin de Lou Reed (1973), avec un accessit pour Présence humaine (2000) de Michel Houellebecq/Bertrand Burgalat, c’est-à-dire un OVNI poétique, hypnotique, et quatre chefs-d’œuvre intégraux, in extenso, indéniables, incontournables, sinon immarcescibles. Laissons le didactisme et la technicité à ceux qu’ils intéressent, qui en font le commerce, restons-en à l’émotion, à la verbalisation, ni musicologue ni groupie, tant mieux ou tant pis, pour vous et nous.

Notre visite vivante au pays des morts, une fois encore, le disque expression alors en accord avec celle, fantomatique, du film, mémoires mortes et vives à sonder, ranimer indéfiniment, la musique et le cinéma, tous deux par ailleurs arts du temps, du mouvement, convient-il vraiment de le rappeler, ne visait qu’à célébrer un album et un artiste majeurs, débarrassés de l’amas d’imageries autour et sur George Michael, dans une perspective presque structuraliste, en tout cas privée, manque assumé, des justifications biographiques, anecdotiques, des interprétations scolaires, universitaires, de la myopie d’un Sainte-Beuve, justement « taclé » par Proust, se livrant à l’anatomie des poèmes et de la prose d’un Baudelaire ramené, réduit, aux « démons », aux « obsessions » et aux « vices » d’un CV. L’œuvre, pour le meilleur et le pire, finit par se dissocier de la vie de son créateur, par appartenir à celui ou celle qui la reçoit, qui la pénètre, se laisse pénétrer par elle, de préférence sans « virer sa cuti », merci. Écoute(z)r sans préjugé, réclamait à raison George Michael et nous venons de le faire au fil du temps, du track listing, de l’écriture synchrone, synchronisée, de cet article. Dès 1996, dans notre vingtaine peu sereine, nous savions reconnaître la beauté, l’intensité, l’intelligence et la souffrance réunies dans ce superbe coffret de sons et de frissons ; une vingtaine d’années plus tard, le miracle laïc advient à nouveau, pourvu d’une profondeur déjà là naguère et cependant pleinement consciente à la sombre lueur dédoublée du « milieu de la vie » de Dante. Peu importe l’âge, essentiel néanmoins : Older vous attend vaillamment, ici pour les lyrics et là pour les chansons – une chose remplie de beauté ne meurt jamais, oui, et George Michael, dans son écrin sonore magistral, dans son cercueil de plastique et de cristal, vivra longtemps en nous, oreille, cœur et cerveau. Ciao, bello.

![]()